| 2011年2月12日 11日より西日本上空に南下した非常に強力な寒冷渦に伴い対馬海峡にポーラーLが発生した。 その後、このポーラーLは山陰沖を進みながら12日未明には稀に見る猛烈な発達を来たし、中心付近での最大風速は 山口県の見島で39m、島根県浜田で35mを観測するなど大型台風にも匹敵するものであったが、この日は抜けられな い仕事があって、又とないストームチェーサーの機会を見送らざるを得なかったのは非常に悔いが残る。 |

|||

|

|||

注*ポーラーLOW* 普通の低気圧の寒冷前線より極側、或いは寒帯前線ジェット気流より極側で発生する小規模な低気圧の総称。 色々な種類があるが、共通して前線を持たず中心付近での収束が非常に大きく小規模でも台風並みの暴風を伴う事が多い。 中心にしばしば眼を持つ事が多く、その小ささと寿命の短さから観測網に掛らず気象衛星が運用されるまで謎が多かったが、 今でも謎の多い現象である。日本付近では、寒候期に日本海で発生する事が多い。 2011年2月14日 奇跡的にその僅か2日後の14日、12日とほぼ同じ気圧配置が再現された。 だが、ポーラーLOWは神出鬼没な事が多く、果たして発生するのか?、例え発生しても眼を持つに至る程発達するのか?、 それは運を天に任せるしか無かったものの、この日は休日だったので、暴風雪警報の中、この機会に賭けて見る事にした。 |

|||

|

|||

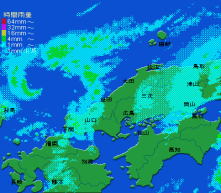

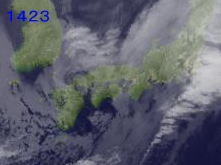

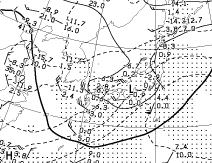

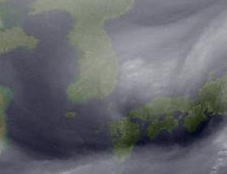

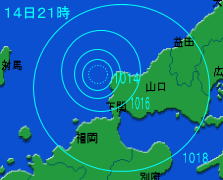

| 14日未明、対馬海峡で低気圧性の渦が発生、北東にゆっくり進みながら正午の可視画像で眼の存在を確認した。 午前9時の天気図では1020hPaだが、17時のエコーでは壁雲が顕著になり、かなり期待出来ると睨んだ。 |

|||

|

|||

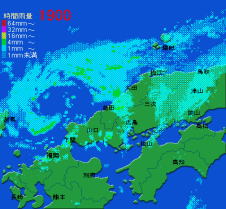

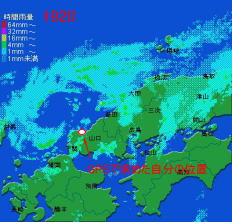

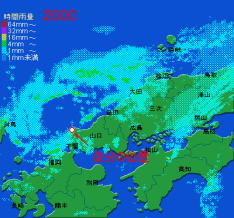

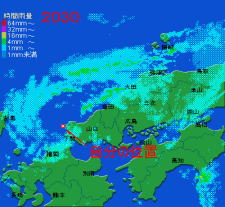

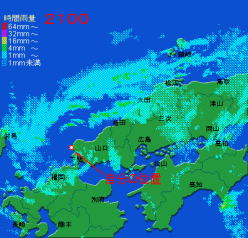

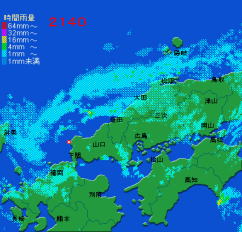

| 14日19時 14日20時 14日23時 | |||

| 17時、エコーによると、いよいよ眼がはっきりして来たが日暮れを迎えたのが実に惜しい。 夜間のストームチェーサーは非常に危険を伴うのと撮影や観測が思うように出来ないので原則断念するのが普通だが、 超高感度カメラの導入と、このようなチャンスは滅多に無いので出動を決めた。 しかし、ポーラーローの動きは、上層大気の流れや下層の大気状態に加え本体の相互作用も加わるため、予想は困難を極める。 更に陸地に近づくと地形の影響も考慮しなければならなく、特に対馬海峡付近に中心が有る場合、このまま山陰に進むのか、 向きを変えて玄界灘を南下するのかの判断が成功の可否を握る事になる。 悩んだ末、低気圧は向きを南に変えると判断、ここから50km西岸の角島付近が上陸ポイントと判断した。 |

|||

|

|||

| 予想通り、低気圧の渦中心は南に向きを変え、加速しながら南下し始めたので、西に急いで車を走らせた。 20時、上陸予想地点である角島から10キロの所まで来たが、急に激しい風雪に見舞われ視界が効かなくなった。 |

|||

| 20時15分角島着 猛烈な暴風雨で橋の上での観測は到底不可能と判断し、対岸の丘陰から観測するしかなかった。測器が濡れたため気温の観測は出来なかったが、雪が雨に変わったのは中心付近の気温が高いと推定出来る。尚、風速は危険回避のため丘陰に止めていたので目視観測に留めるに至ったのも悔やまれる。 20時24分 レーダーエコーによると眼はすぐ沖合いと思われたが、平均20m位あると思われる暴風雨のため視界不良。 SSW風速15〜20m 霙混じりの強い雨 現地気圧1008.5hPa(海面更正1012.8hPa) 20時30分 眼は突然やって来た! 急に視界が開け、月明かりで青空が覗き、突然風が収まって来たが、手前の雲は非常に早く南から北に流れていた。 それは余りにも突然で、僅か6分間で0.5hPaも低下したのは驚きである!!。 この気圧傾度は1時間当たり5hPa、低気圧の速度がおおよそ20kmだった事を考慮すると、1km当たりの気圧傾度は0.25hPaになり、 昨年の台風第9号(201009)の上陸時の気圧傾度よりもかなり大きい。 SSW風速8〜10m 1008.0hPa(海面更正1012.3hPa) |

|||

|

|||

| 20時51分 1007.1hPa(海面更正1011.4hPa) 今まで激しかった怒涛の音、風音が収まり、月明かりで海峡に打ち寄せる白波がはっきり見えた。 眼の中は積雲が点在し、ゆっくりとSSWからNNEに流れて見えた。台風の眼に見られるような上層雲は確認出来ない。 眼の中の空気は非常に澄んでいて、月夜にも関わらず銀河を望む事が可能だった事や、21時の水蒸気画像でも顕著 な眼が確認できたので、眼の中は比較的乾燥し、圏界面まで到達していると推定される。 21時01分 1006.9hPa(海面更正1011.3hPa) |

|||

20時30分 眼は突然やって来た! SSW風速8〜10m 1008.0hPa(海面更正1012.3hPa) |

|||

21時01分 海面更正気圧1011.3hPa 風速風向不明 眼の反対側の壁雲が見えて来た。手前の雲は南から北に流れているが、速度は遅くなった。 |

|||

21時05分 海面更正気圧1011.2hPa SSW 5m 沖合いの晴れ間を中心に手前の雲は南から北へ流れ、向うの雲は逆回りに流れ、低気圧の中心はこの晴れ間と思われた。 |

|||

21時20分 海面更正気圧1010.9hPa(最低気圧観測!!) 風速0m 静穏 頭上の雲はゆっくり北に進みながら渦を巻き、バレンタインデーに相応しい?ハート型になったが、台風や低気圧の眼の中でしばしば現れる「メソ渦」と思われた。しかし、普段とは逆の高気圧性循環で逆回りになっていた理由ははっきりしない。 |

|||

21時24分 海面更正気圧1011.0hPa 0m 静穏 上空の雲の流れが殆んど停まり、逆流れになって来たように見えた。 更に反対側の壁雲が見えて来た。 21時34分 更正気圧1011.1hPa 北の沖合いより楔形の雲が迫って来た。 21時40分 更正気圧1011.5hPa 海鳴りが激しくなって来たが無風状態は51分まで続いた。 22時00分 吹き返し始まる。更正気圧1012.1hPa N5m/s 驟雨 22時10分 1012.6 N8m/s 驟雨 22時20分 目視(8〜12m/s)沖が霧の様に煙って見えるが詳細は不明。 |

|||

| 今回は夜間のために制約される条件が多かったものの、念願であったポーラーLOWの中心への突入を果たす事が出来た。 今までは発達が不十分なものばかりで、しかも中心に入れなかったために芳しい結果を残せなかったものであった。 今回のストームチェーサーで判った事は、ポーラーLには顕著な眼が有る事や中心付近で驚く程風雨が激しかった事、 眼の中は周辺部より高温でウォームコアを持っている事は、ポーラーLが普通の温低より熱低(台風)に近いように思われる。 尚、観測データ及び、追跡の模様を以下に示す。 |

|||

|

|

|

|

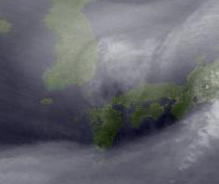

| 14日21時 赤外画像で眼の位置は山口県西岸にはっきり確認出来る。尚、西側先端(朝鮮半島から対馬海峡にかけては上層雲の噴出しも見え、低気圧の発達を示す。 | 21時 短波長赤外線擬似可視画像 眼を取り囲む積乱雲(壁雲)が解かる。 これから眼の直径を推定する事も可能。 |

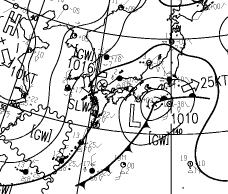

21時の天気図では低気圧の中心気圧は1016hPaであるが、実際はこれよりかなり低かったのは間違いないと思われる。 |

|

|

|

|

|

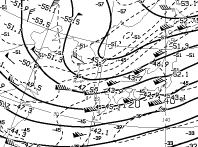

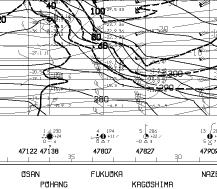

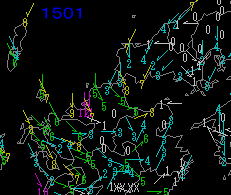

| 14日21時 300hPa | 14日21時 500hPa | 14日21日 850hPa | |

|

|

|

|

| 14日21時 鉛直断面図 | 14日21時 500hPa渦度 |

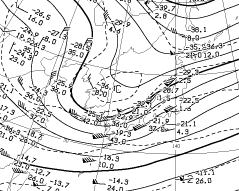

14日21時 850hPa 気温 流線解析 | |

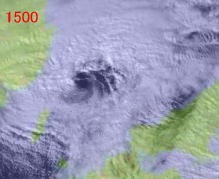

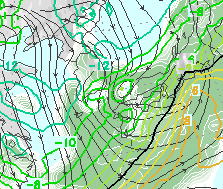

| 以下、低気圧後面より乾燥大気が巻き込まれるドライスロットの生成過程と、眼の出現を水蒸気画像で追ってみた。 | |||

|

|

|

|

| 12時 水蒸気画像では中心は判らない。 | 14時 中心付近に乾燥域が出現。 | 16時 詳しく見ると黒い乾燥域は低気圧 の後ろに巻き込まれた乾燥気団(ドライ スロット)のようである。 |

|

|

|

|

|

| 20時 乾燥域は実の中心ではなく、 低気圧の中心に巻き込んだドライスロット であった。本当の眼に当たる渦中心は少 し左側に見えている。 |

21時 ドライスロットは渦中心から離れ、 山口県上空まで移動し、渦中心の眼は その西側に確認出来る。 |

23時 ドライスロットは消失し渦中心に 相当する場所に僅かな乾燥域が見える。 |

|

|

|

|

|

| 眼が通過した角島 気圧や風の観測により中心は21時20分 頃、角島付近に上陸したと見られる。 |

下関では中心が東側を通過したが、 眼の通過は観測されていなかった。 |

21時 ポーラーLの中心付近の気圧解析 天気図では1016になっているが実際は 1011以下を観測した。 |

|

|

|

|

|

| 23時 中心は関門海峡の東と思われる。 | 00時 中心は北九州空港の東付近 | 01時 中心は周防灘に抜けた模様 | |

|

|

|

|

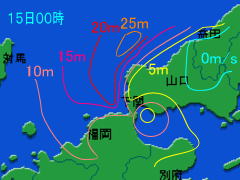

| 15日00時 風速解析 | 15日00時 気温 | ポーラーLの経路 |

|

| 概要 今年の冬はラニーニャ現象のため?近年まれに見る寒い冬になったが、特記すべきは12月下旬より2週間周期でやって来た非常に強い寒気団と、それに伴って低緯度に相次いでポーラLが発生した事である。 特に、12日と14日に相次いで発生した二つのポーラLは、西日本上空に南下した非常に強い寒冷渦に伴い山陰沖に発生したもので、特に12日に島根県に上陸したものは大型台風に匹敵する、見島で39mの暴風と7mの波高を伴う稀に見るものであった。 日本付近でポーラーローがこれだけ発達することは非常に稀で、これには対馬海流がもたらす暖湿気に伴うCISKが影響していると思われる。残念ながら12日は絶対抜けられない仕事があり、追跡を敢行したものの、大雪のため帰還時間に手間取り会社に遅刻するリスクが高かったので途中にてストームチェーサー断念せざるを得なかった。 しかし、14日に再び発生したものを追跡する事が出来たので突入記録をここに載せた。 惜しかったのは14日のが12日に比べ勢力がかなり弱く中心付近の最大風速は25m以下であった事である。 それでもポーラーLとしての質はかなり良く、はっきりした眼を持っていたのを突入により確認した。 今回、特記すべき事に、ポーラーLの中心気圧が気象庁発表の天気図よりかなり低かった事がある。 気圧計の誤差や海面更正の誤差を考慮しても気象庁発表の1016hPaより3〜6hPa低かった。 これについてはポーラーL自体がメソα〜β規模で観測網に掛る事が少ない事や、今回もアメダスの無い場所に上陸している事等で、中心付近の詳細の把握が難しい可能性がある事や、規模が小さいが故に上陸時に急激に衰弱することも考えられる。 余談ながら、過去には列車転落事故や燈台破損事故、大型タンカー座礁事故も引き起こしている。 このポーラーローも12日のものと同じく上層寒冷渦の中で発生しており、渦度極大点と海上のL中心は対応して渦軸は鉛直に上層まで到達するかなり強いものと思われた。条件的には12日と大した違いは無かったが、12日のような顕著な発達をしなかったのは寒気の強さが12日より弱かったためか、発生地点の海上の大気状態にも違いがあったためか不明である。 この低気圧に伴う暴風の極値は見島で25m、波浪の極値は同じく見島で有義波高4.7mを記録した。 眼の直径は、エコー画像や上陸地点での観測によりおおよそ30kmと算出したが、その後、中心が20キロ以内を通過した関門や北九州空港、宇部空港においても眼の通過した観測データは得られていない事から、眼は上陸後に急速に閉じたと見られる。 周防灘を南下した後、15日1時過ぎ国東半島付近を通過、宇和海に達した頃には海上の渦中心は消滅した模様である。 尚、元旦にもほぼ同じ気圧配置が再現されていたが、この時はポーラーLすら発生しておらず、何がポーラーLの発達を握っているのか知りたいところである。 戻る |

|||