|

うさぎの診療について(ご来院前に)

うさぎは知ってのとおり大変臆病な神経質な動物です。

だからこそ、これは自然界では役に立つ能力というべきですが、診察時にはとても厄介な性質です。

尚、ハムスターを含めうさぎも自然界で狩られる側の動物種であり

自殺本能(恐怖や痛みなどのあらゆるストレスによるアドレナリンショックによる突然死)を持っていると言われています。

小さい頃から多くの人に抱かれることに慣れている場合や病院に爪切りなどに来られている場合は

比較的容易に診察をさせていただけますが、自宅でも抱かれるのを嫌がったり、自宅に一羽で日中を過ごしているうさぎは

診察を拒む傾向が多く感じられ、元気なウサギの時や高齢な子ほど

地面でキャリーを開けたり出した瞬間に大暴れして最悪事故が起こることがあります。

基本、当院ではキャリーから出すまでは飼い主さんに行ってもらいます。

(少しでもストレスを軽減させるため)

実際に当院でも夜間救急も含め来院がありますが

初診で来院時に玄関を入る前に車の中で呼吸が止まっていたや

受付で待合室の隣にいたワンちゃんが吠えた拍子にうさぎが横になり亡くなってしまっていたや

地面でキャリーから飼い主さんが出した瞬間や

キャリーに入れず包んできたタオルの中で大暴れし腰椎骨折や

高齢な子が暴れないにしても一歩軽く地面でキャリーから飛んだだけで後肢麻痺他、当院でも経験しています。

うさぎの骨は薄く脆く軽くできているのですが、そこに付着している筋肉は強靭的なアスリート並であり、

危険を感じたり、警戒の緊張が最大に達したときに100%の瞬発力を使って危機から脱出しようと試みます。

この最大の100%の瞬発力は脆い骨では耐え切れず骨が折れてしまうことがあります。

咬傷事故や落下事故直後や老齢になり背骨や骨に異常があったりする場合なども検査前の事故予知は難しいです。

そして、その骨折を治療するのはとても困難なのです。(術後管理が困難なため)

骨折をしていない脊髄損傷の程度が軽度の場合は時間が経つと元に戻る場合もあります。

それに対処すべく気を遣い様々な安全対策を行い診察していますが

残念ながら日常的に診察していて事故が起こらなくても暴れるなどはよく起こりえます。

このようなことがあることから、ウサギの診療する病院が他要因もあり急激に減ってきている現実があります。

当院でも、診察前や治療前、ご来院前の電話にて死亡リスクや後遺症リスクのお話を説明させていただき

診察させて頂いています。

電話での状況や性格、その子を見ながら判断してますが、場合によっては性格や重症度、来院輸送距離によって

リスクがあることに納得やご同意いただけない場合は診察を見合わせることを御了解くださるようお願いいたします。

診療中起こり得る事故要因(うさぎ診療 著)

他人に触られることに対する暴れ

皮下注射の針刺の刺激での暴れ

筋肉注射の針刺の刺激での暴れ

採血時の針刺の刺激や保定での暴れ

保定用タオルや拘束具の臭いや麻酔の臭い(洗剤や犬猫、他種の臭いによる刺激)で暴れ

麻酔時のストレス性ショック

麻酔覚醒後のあらゆる刺激や疼痛による興奮や暴れ

麻酔ボックス・吸入マスク・挿管具での解除時吸入時の刺激的ショック

etc

以上のことを全くにせずに検査や治療、診断はできず

各刺激に対する安全性を配慮しても

いくら気を付けても分かっていても一瞬の事故を防ぐことは困難で起こりえます。

うさぎに関わらず診察する動物はすべて事故が起こらないように

当院に限らずすべての診療獣医師は安全性を配慮し

不正咬合、子宮蓄膿症、去勢・避妊手術、胃腸うっ帯、毛球症、爪切りetcなど

すこしでもその子の健康や生活の維持やQOLの改善、飼い主様との生活にご助力できればと思い

信頼をもって治療や処置、手術を行わせていただいています。

同意いただき診察、処置、治療をご希望の時は、

来院輸送時の事故も含め診察、処置においても

一瞬の事故を100%予防はできないことをご理解ください。

当院ではうさぎについて院内で事故が起きたことが無いと言うことはありません。

うさぎを診る先生に事故が無いと言える先生はいないと言われています。

残念なことに麻酔や治療リスクと治療を行わないリスクを天秤にかけなければならず

その決断を飼い主様に求めることが日常的に発生しています。

死やQOLの低下なども起こりうる問題なので、

足らなければインフォームドコンセントの機会の希望や

納得いくまで相談し決めていただけたらと思います。

うさぎの食事の指導(過去と変更あり)

高繊維質の牧草・チモシーがメインでたくさん好きなだけあげる。(なるべく新しいものに買い替える)

新鮮な葉野菜(適量)なら可。

ペレットは最小限に抑える。

おやつはあげない。

運動をさせる。(ケージから出して部屋を運動させたり走らせたりする)

上記5つがうっ滞リスクを軽減し、健康に配慮することになります。

良くある症例の一部

どんな治療や検査をするかなど

歯牙疾患:

食べるときに口を気にしているや、元気だけど食べようとするけど食べれないなどの症状がでます。

治療は歯削

切歯の場合は1か月くらいに1回削推奨

臼歯の場合は2〜3週間1回削推奨

食欲不振:

消化管うっ滞症候群か消化管閉塞症候群が多いです。

どちらも緊急を要しますがどちらも触診と血液検査、レントゲン検査などで判断します。

低体温や高血糖、低血糖、高乳酸血症、高窒素血症、不動の症状がある場合は

時間が経っており、急死や治療に反応しない間に合わないことがあります。

うっ滞の治療は点滴、強制給餌、疼痛管理、消化管運動促進(便が多少出ている場合)が主軸。

閉塞の治療は循環血液量減少性ショック(徐脈、低血圧、低体温36.7以下など)を起こさせないことですが

体温を上げつつ静脈点滴やHES点滴、胃の減圧のため麻酔下での処置や外科処置(胃切開)が必要な場合が多々です。

よくこの状態で麻酔をかけて生命に危険はないですか?と聞かれますが、大丈夫とはいえません。

ただ処置を行わないと死亡する確率が高いのでよく説明して書面などを見せながらどうするのか決めていただきます。

閉塞物の除去が早くできた子は元気になることが多いですが、治療をさせていただいても亡くなってしまう子もいます。

斜傾(頭が傾く):

エンセファリトゾーン症疑い(真菌の一種で腎炎など引き起こす場合があります。)

特殊な薬で治療をしますが、完全に体から除去はできないと言われています。

下痢:

寄生虫が便についている(盲腸蟯虫症の可能性)

コクシジウム感染症

単に肥満で盲腸便(ビタミン豊富でウサギはこれを食べるのが普通です)が肛門周囲についている場合があります。

骨折:

レントゲンで検査して治療方法を説明して治療をしていきます。

鼻炎、呼吸異常:

レントゲン検査や血液検査、培養検査で治療していきます。

皮膚病:

皮膚検査、真菌検査、寄生虫検査、病理検査などで治療していきます。

|

|

|

|

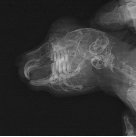

不正咬合(下顎膿瘍あり)

隣県からセカンドオピニオン希望で

来られました。

数か月置きの定期歯削

(間隔は飼い主さんの仕事の都合)と

数種の抗菌剤投与はしていましたが

下顎膿瘍が開放したとのこと。

|

全身の炎症と腎機能も悪く、

耐性菌検査や

骨瘤切開後の抜歯など

いろいろ考えられますが

どれもリスクとQOLの低下が

予測できると判断し

主治医内科療法での

対処療法維持で

納得していただきました。

麻酔など様々なリスクはありますが

2〜3週度の歯削や検査を

当院でも推奨しています。

3週間で検査して

歯削の必要がなければ

1週〜2週ずつ開けて検査が良いと

思われます。

歯は1か月で8mm伸びます。

臼歯の場合、10mmともいわれています。

不正咬合だと

2mm〜4mm伸びた時点で頬や舌に

刺さることが多いように思います。

|

毛球(胃食滞)症、盲腸ガス異常発酵

イオヘキソール(造影剤)を飲ませると24時間で普通は胃腸内から出ますがこの子の場合、胃腸を動かす薬を使っても強制給餌してもガスは抜けても胃内の毛球はマッサージをしても点滴をしても全く動きませんでした。通院点滴で4日後、血液検査などを総合して検討し衰弱がみられてきたので内科治療は限界と考え飼い主さんにはリスクを承知していただき鎮静剤鎮痛剤投与後麻酔をかけ小さく切開して胃内を確認すると毛球と髪の毛とティッシュとタオル繊維が複雑に入り組んだ塊が出てきました。

結果的にこの子は元気になりましたが術後のリスクなども飼い主さんには承知してもらわなければならず、初期の段階での対処の重要性をお伝えするために写真の公開の許可を得ました。

手術が終わった時点でホッとは全くできないのがうさぎだと思います。

食べが悪くうんちの量が少なかったり繋がっている場合は早めにお近くの病院で点滴や胃腸改善対策を予防的にしてください。

|

0827−84−4077

竹田動物病院

|